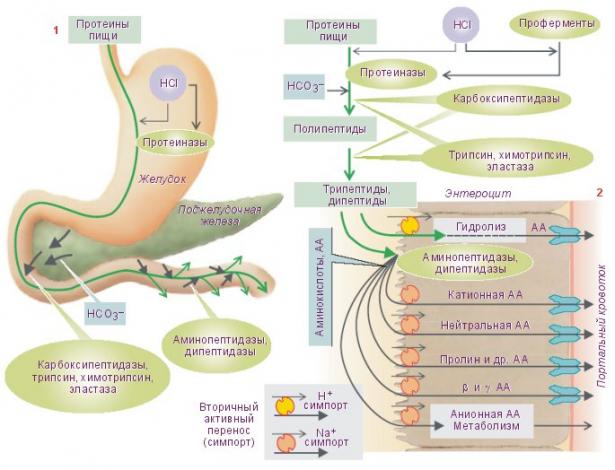

На заключительном этапе, в гидролиз вступают пептидазы и аминопептидазы, которые отщепляют концевые компоненты оставшихся пептидов. В результате рассмотренных ферментативных процессов в желудочно-кишечном тракте образуются свободные аминокислоты, которые абсорбируются эпителием тонкого кишечника в кровь, лимфу и печень.

Избыток вещества или неусвоенный материал переходит в область толстого кишечника, где «местная» микрофлора способствует процессам гниения, в том числе и не безвредным для организма. Эти токсичные продукты переработки перемещаются в печень, где их подвергают стерилизации.

Поступление аминокислот в печень обусловлено их участием в биосинтетических процессах с образованием специфических белков (альбуминов, глобулинов, ферментов)[3]. Остальные переправляются в кровоток для распределения по всем органам и тканям в качестве материала для собственных преобразований. После попадания в клетку они вовлекаются в различные биохимические процессы. Протеиновые соединения, не использованные по прямому назначению ни печенью, ни другими органами подвергаются либо окислительным процессам для запасания АТФ, либо переходят в жирные кислоты и отправляются в соответствующие депо.

[1] В сухом состоянии пепсин обладает высокой биологической активностью: один грамм сухого вещества пепсина расщепляет 2кг яичного белка в течение одного часа.

[2] Действие основано на разрыве пептидной связи между разными аминокислотами. Трипсин расщепляет связь между аргинином и лизином, а химотрипсин – тирозином, триптофаном и фенилаланином.

[3] Помимо этой основной реакции в печени, еще происходит процесс стабилизации уровня глюкозы в организме между приемами пищи. Так, после приема пищи аланин (аминокислота мышц) поступает в печень, где продукты её распада расходуются на производство глюкозы, а потраченное количество исходного вещества компенсируется позднее.

Комментарии

Пока комментариев нет, вы можете быть первым.